来源:本站 发布日期:2020-07-30

作者 / 黄文婷

景堂图书馆是新会读书人的福祉,它让会城这座千年小城散发历久弥浓的书香。我中学时代初次进入书香盈门的景堂图书馆,就被阅览室里浓郁的读书氛围深深感染,从此成为这个书香之地的常客。从青葱岁月到年过半百,每次踏进景堂总是满怀欢喜。无论朝夕,无论俯仰,这座卷帙浩繁的老建筑,都是值得我向往与倾慕的文化高地。

从领取第一张借书证开始,我在景堂度过许多与书相遇的美妙时光,已经默默地承蒙了数十年的书香润泽。今年是景堂图书馆建成95周年,我心怀感恩,以笔撬开景堂的尘封往事,书写景堂的非凡岁月,向景堂致敬!

书香梦圆

岁月浮光,景堂沉香。

书香溯源,要从花园正中的一尊铜像说起。这是冯平山先生的父亲冯景堂的纪念铸像,它隐藏着一个关于梦想的故事。

冯平山先生1860年生于会城,少年外出谋生,穿梭于广州、香港、重庆三地,数度商海沉浮,拼搏经年后终成商界传奇。因自身少年失学,一生特别关注文教事业。他一直记得23岁那年父亲临终前留下的遗嘱:发达后要办文化教育事业。他的经商之路,亦是梦想之旅。书香梦,伴随他奋斗了大半生。

1922年,冯平山先生的梦想终于在家乡落地生根。他购买了会城仁寿坊的谭氏大屋,拆后兴建一座公共图书馆,并聘请香港建筑师设计了中西合璧的花园式馆舍,为纪念教他立品做人的父亲冯景堂而将馆定名为景堂图书馆。据说当时的国史馆馆长戴季陶非常赞赏冯平山先生建造公共图书馆的善举,欣然为藏书楼题写了“智识府库”四个字。在1925年景堂图书馆举行开幕典礼的日子,碰巧遇上省港罢工风潮,冯平山先生无法如期回乡见证书香梦圆的时刻,但他在1929年2月15日亲自为景堂公铜像揭幕。冯平山先生于1931年去世,他的慈爱,穿越时空,留芳景堂。

上世纪80年代,冯平山先生的儿子冯秉芬和冯秉芹捐资扩建了景堂图书馆新楼,并且捐资修缮旧楼和添置设备。冯氏家族的书香梦留下了不灭的火种,薪火相传,已经延续了几代新会人的书香梦。

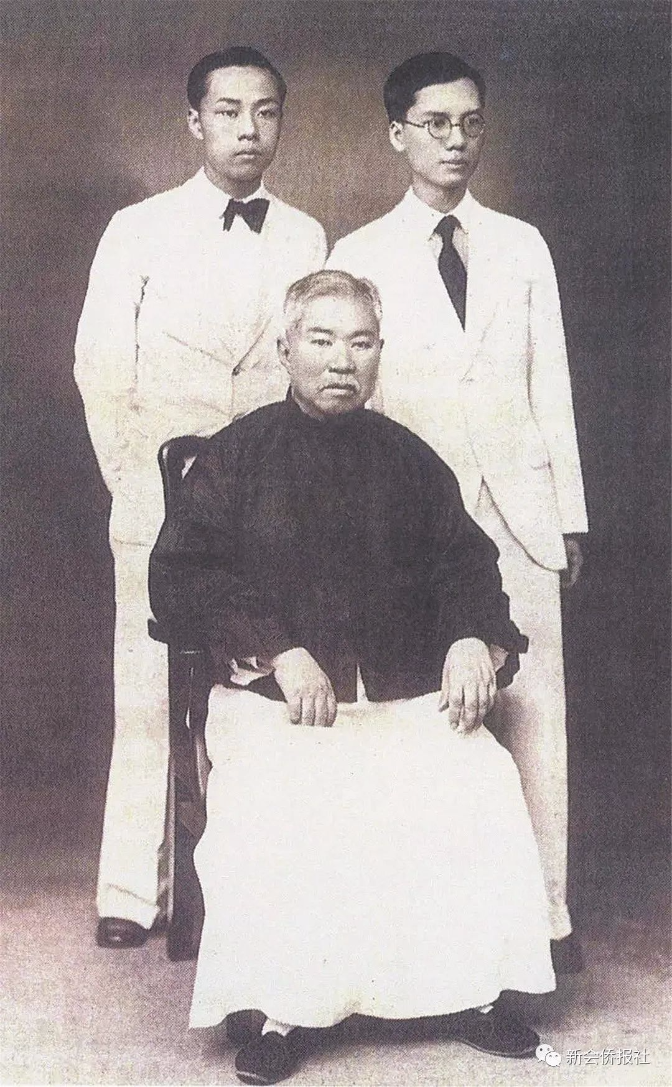

▲冯平山与儿子冯秉芬(后左)、

冯秉华(后右)(资料图片)

历年来,景堂图书馆都得到当地政府和社会人士的支持,2012年,霍宗杰先生捐资建成了霍宗杰阅览室,如今馆藏图书增加到54万册。景堂图书馆成为深受广大读者喜爱的图书馆,多次被评定为全国一级图书馆,而且两次荣获“全国文明图书馆”称号。这些殊荣的背后,蕴蓄着几代景堂人的奋斗,他们倾情倾力地守护景堂,传播书香。此刻,我恭敬地写下几位已故的景堂人的名字:竭力协助冯平山先生创办景堂图书馆的首任馆长陈照薇,战乱时期舍身护书的老馆长李仪可,和平年代爱馆如家的李中壮,奔走乡村征集民间图书的梁如松,退休后念念不忘景堂的范均尧。几代图书管理员的智慧与汗水,早已汇入无涯的书海里。

▲第一代景堂人(资料图片)

时光流转,星移物换,人事更迭,唯有书香如故。大隐于市的景堂,始终处于无可替代的尊贵地位,依然是新会读书人心驰神往的殿堂。景堂门前的仁寿路,已经演变为熙熙攘攘的商业步行街,而卓尔不群的景堂,看得见市井繁华,却又不被市井繁华所惊扰,以一扇雅致朴素的大红门,从容淡定地抵挡外界的喧哗,牢牢守住一地清静,满堂书香。

书海遨游

景德为群传智慧,堂贤忘我授华章。

这一副由蒋鹏里撰、陈福树书的对联,如今悬挂于景堂图书馆二楼图书借阅室门前,蕴含着广大读者对景堂的礼赞。

在将近百年的时光里,这座史诗般厚重的老建筑,承载着一代又一代读者的书香梦。景堂藏书,开卷合卷之间,默默地滋润着无数求知若渴的心。那些旧旧的书籍,曾经有过跟着读者回家的经历,被无数指尖翻揭过,被无数目光注视过。

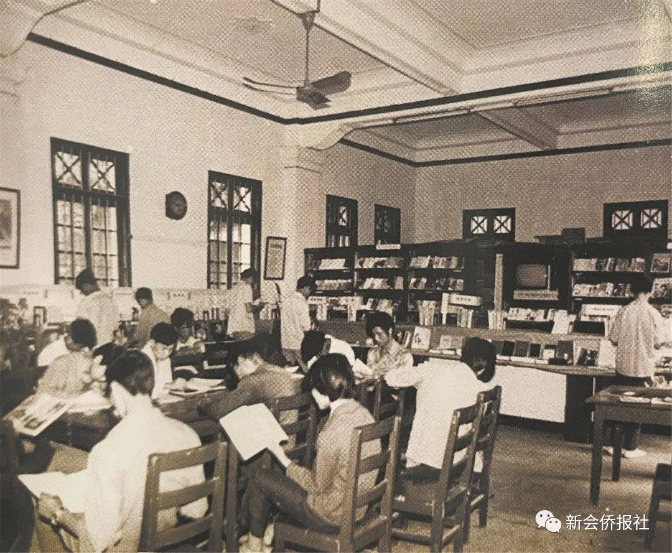

朝朝暮暮,景堂图书馆的大红门徐徐打开,读者纷至沓来,怀着朝圣般的虔诚跨过门槛,和心仪的书相会。犹记上世纪八九十年代,赴景堂之约,是一种无与伦比的幸福。多少个美好的早晨,我守候景堂图书馆的门口,静静地等待那一扇大红门蓦然开启。阅览室里报纸杂志翻卷的声音,拉开目录柜查找书名的愉悦,亦成为青春年华里最诗意的回忆。我不知道景堂图书馆发生过多少书逢知己的乐事,我只知道,那些年,情侣牵手到景堂看书、借书或还书,亦是一种新潮的恋爱方式。

▲上世纪80年代的阅览室(资料图片)

许多新会文艺界人士,都是景堂图书馆的忠实读者。特别是陈占标、欧济霖这几位已故的老前辈,都曾无数次进入景堂图书馆的地方资料室查阅史料,他们的著作出版后主动赠给景堂留念。这也是忠实读者对景堂的一种爱的回报。

景堂图书馆还以地方史料丰富著称,吸引过不少外地读者和外国读者慕名前来,或查阅史料,或查阅族谱。去年某日,我在景堂查阅史料时,恰好遇见几个人一起查阅钟氏族谱,见证了他们查到祖先名字之后喜极而泣的感人场面。

景堂与读者之间的美好故事,数不胜数。我还想讲述何东成先生一家三代人的景堂情缘。何东成的祖父何琴樵是民国时期的新会才子,创办了新会第一份报纸《新会醒报》,和景堂图书馆交往殊深并结下不解之缘。抗战胜利后,何东成的父亲何卓坚担任文明书局经理,常常将出版或印刷的地方史料赠送给景堂图书馆。何东成自小就是景堂读者,曾经以借阅方式饱读中外名著。他考上中山大学后,寒暑假的时光都遨游景堂书海,尽管大学毕业后长期在外省工作,和景堂相隔千里,但每逢回新会探亲必然探望景堂。他退休后曾在会城居住多年,期间常到景堂查阅资料,撰写了多篇关于新会地方史志的文章。2016年,他被评为景堂图书馆的“最美读书人”。

书逢乱世

书逢乱世,卷帙离散。

这是景堂图书馆开馆以来最悲情的印记。

骤晴骤雨的日子,我坐在景堂图书馆一张安静的书桌前,小心翼翼地翻阅一本名为《北堂书钞》的线装古籍。这是一本经受水上漂泊和战火洗礼的珍本,沧桑的封面掩盖着疼痛的记忆。我打开它,就像揭开一页烽火连天的历史,阅读一段图书转运的往事。

抗战年代,景堂图书馆也经历着战火的洗礼,冯平山先生的儿子冯秉华和冯秉芬兄弟及景堂图书馆的馆员竭力展开一场图书转运。自1938年10月起,馆长李仪可带领职员,遵照冯秉华的安排,先将一部分重要图书暂时寄存馆外的安全地方,准备运港保存。1939年8月5日,时任新会县县长的李务滋签发了县令,允许景堂书籍运出新会。图书在馆员护送下悄然离开景堂图书馆,踏上了隐蔽且曲折的逃难之路。水一程山一程,从会城坐船出发到双水,经均安、澳门,最后抵达香港,保存在冯氏家族的别墅居安园。太平洋战事爆发后,侵华日军强行霸占了居安园,赶走冯氏家人,竟然在居安园焚书煮饭,烧掉了不少图书。

特别值得一提的是,战乱时期还有一部分图书疏散到安全的乡村,继续服务群众。时任馆长的李仪可坚守景堂图书馆凌冲分馆,开放借阅服务,并举办展览宣传抗日。

那些离散的图书,则各有各的不幸遭遇。据李仪可记述,当年还有一万六千册杂志已经打包入箱,并寄存在会城城南的聂氏祠堂,等待运往香港。却遇上会城沦陷,只好将杂志转运双水凌冲乡,租赁民宅储存。后来因屋主将杂志箱移至厕所,大部分杂志被盗贼窃走,无法追回。我读李仪可的回忆录,读一次,心痛一次。

更加可悲的是那些没来得及转运或疏散的图书,只能留在景堂听天由命。会城沦陷后,日军宪兵司令部就驻扎景堂图书馆,将图书扔到大街,任人践踏。战争结束后,一些有文化良知的会城居民自觉走进景堂,将战乱时从街上捡到的景堂图书,交还景堂图书馆。

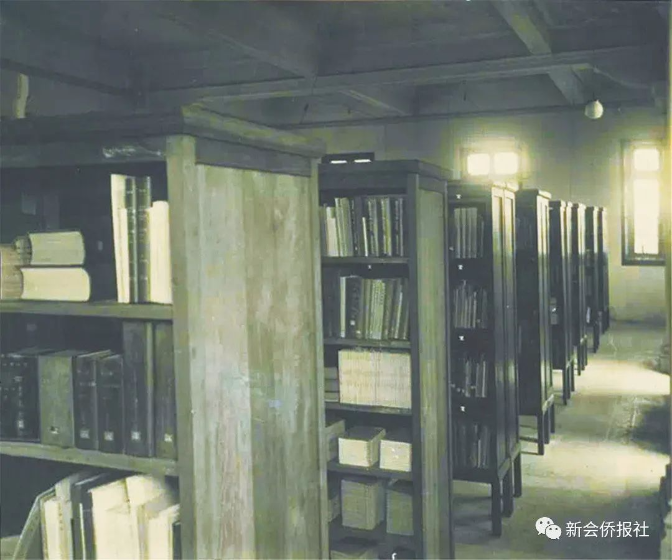

▲上世纪30年代的书库(资料图片)

图书亦有悲欢离合。1948年8月,李仪可受冯秉芬的委托,开始筹备复办景堂图书馆。

1949年3月5日,避难香港的图书终于回归阔别十年的景堂。书们回家的路线,不再是当年逃难的水路漂泊,而是途经广州回新会。见证书们从战乱中仓促离开又在抗战胜利后喜悦归来的老馆员李仪可,激动得热泪盈眶,含着眼泪清点那些珍贵的图书:《北堂书钞》20册、《聚珍丛书》799册、《广雅丛书》580册、《二十四史》709册、《册府元龟》240册等等。

1949年秋,劫后重生的景堂图书馆,重新打开大门,迎接久违的读者。劫后重逢,见书如故。我无法想像,那一代的景堂读者,再度开卷的心情,何等悲欣交集!

近日,我再度进入神秘的书府,站在红色的书柜前,望着这些经历过流浪之后幸存下来的藏书,不禁感叹书若有情书亦老!但愿这些书中元老,余生安好。

书敬府库

吾爱景堂,敬之以书。

数十年来,人们以赠书的方式表达对景堂的热爱与支持。据不完全统计,自1975年以来,社会人士自愿向景堂图书馆赠送的图书超过6万册,有的赠书还是填补馆藏空白的珍本。

一日景堂人,终生景堂情。曾经在景堂图书馆工作过的张大年,迁居香港后,多次向景堂图书馆寄赠图书。

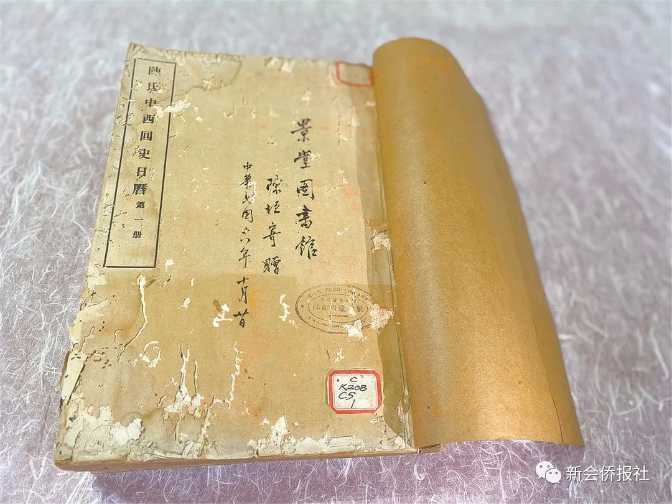

景堂图书馆首任女馆长袁梅梅告诉我一件特别感人的事情:中国杰出的历史学家和教育家,享有“国宝”美称的陈垣先生,在民国时期曾将自己的著作《陈氏中西回史日历》寄赠给家乡的景堂图书馆。数十年后,他的长孙陈智超主动联系新会驻京办事处的工作人员,表达向家乡图书馆捐赠图书的心愿。后经多方努力,玉成美意,他的著作及藏书从北京出发,经过迢迢邮路之后抵达景堂图书馆,陈家两代人的桑梓情怀,书香作证。

▲陈垣寄赠景堂的著作 小蔓摄

祖籍新会的美术家黄云先生,在生命的最后时光为自己的藏书安排归宿,首先想到的就是家乡的景堂图书馆。他临终前反复叮嘱夫人,务必将他的藏书带回家乡,捐献给景堂。他去世后,他的265册图书伴随着他的乡愁回归故里,进入景堂书库。

旅港乡亲李明活先生,年逾八旬依然关心家乡的文化事业,专门到广州购买了价值22万元的《四库全书》共1500册,更难能可贵的是,他还亲自将图书运送到景堂。拳拳诚意,令人感动。

此刻特别怀念一位名叫莫世中的雕塑家。他在文革前曾任新会师范美术教师,他的雕塑作品曾经摆在新会人民会堂,立在新会师范。他的朋友和他的学生,在接受我采访时都说他是一个才华横溢且正直善良的人。可悲的是,他蒙冤受屈的日子,书亦落难。他被送往遥远的东北劳改后,他书房的藏书被丢在街边,幸亏部分藏书被热心人送到景堂图书馆。

许多年后,他获得平反,从东北回到家乡,变成头发花白的跛脚人。当他一步一拐地走进久违的景堂图书馆,时任副馆长的李中壮见到他百感交集,准备办理手续将那些盖着“莫世中”印章的图书归还给他。他喟然长叹,老泪纵横地说,“我连自己的书都无法守护,心里愧疚呀,今天得知书们平安地住在景堂,老怀安慰,我不带它们回家了,景堂就是它们最好的归宿。我想看书的时候,就来这里吧!”这位爱书如命的知识分子,离世前将自己的手稿送给他终生信任的景堂图书馆。如今,我在景堂翻阅他的藏书,捧读他的手稿,以一个活着的读书人,去领悟一个已故的读书人的景堂情缘,亦是无限唏嘘。我深信他的来生仍是一个读书人,但愿他和他的书都得到命运的善待,人书相伴,永不离散!假如天堂的模样真的就是图书馆的模样,祝福他在天堂里继续享受阅读的愉悦。

生命有限,书海无涯。许多如莫世中一样的读书人永别了人间,他们的藏书依然存放景堂。万卷留情,穿越生死。

晴雨冷暖,馆门常开。就在那日复一日的馆门开掩之间,不知多少人跨过这道门槛,迈向知识的殿堂,沐浴书香的陶熏。

祝福景堂,馆舍安然,卷帙无恙,书香永恒。

作者介绍

黄文婷,江门市新会区融媒体中心侨刊部副主任,广东省作家协会会员。1988年开始发表文学作品,从事媒体工作20多年,曾获“新会十大杰出青年”“江门市优秀文艺家”“当代十佳散文作家”等称号。已出版主要著作:《错出一段美丽》《带锁的日记》《走过纸婚年》《永远的长木椅》《一段美丽的错误》(台湾版)《精神贵妇》《一张餐桌的距离》《缘来结识你》《红袖约》。