来源:本网 发布日期:2020-08-28

作者 / 黄文婷

今生寄居多处,最难以忘怀的还是故乡的女屋。同村的女孩从十多岁开始聚居女屋,直至出嫁,这是我的故乡大泽张村三合坊的一种传统风俗,俗称为“住女屋”。我不知这种风俗起源何时,据老人说,民国时期村里的女孩住宿女屋,都是家庭住房困难所迫,不管女孩是否愿意都要服从安排,入住女屋。而到了上世纪六七十年代,女孩选择寄居女屋,大多属于心甘情愿。那时我和几个年纪相近的女孩,怀着对女屋群居生活的向往,以自由组合的方式相约同居,度过了一段亲如姐妹的美好时光。

离开女屋数十年后,盘点女屋往事,我特别庆幸自己拥有居住女屋的经历。我们的女屋,蕴藏着太多的欢乐,热闹的大年夜,狂欢的偷菜节,美味的黄蜞游水。

1.“孔雀被”的陪伴

我入住女屋的仪式有点隆重,祖母专门为我做了一个装满油柑叶的枕头,并在枕头里塞了一个红包,母亲用外婆从香港寄回来的印花棉布缝制了一张新棉被。那深红色的被子布满漂亮的孔雀图案,大家戏称为“孔雀被”。这张“孔雀被”陪伴我开始女屋的寄宿生活,也常常成为我们玩“舞狮子”游戏的道具。待天气转冷后,母亲往“孔雀被”里面塞入棉胎,我和阿苹、阿凤三个人亲密无间地挤在一起,共享一张棉被,倍觉温暖。以致数十年后每逢读到“抱团过冬”这个词语,我都心头一热,情不自禁回忆起冬夜的女屋,想念我和女伴合盖一张“孔雀被”的快活情景。

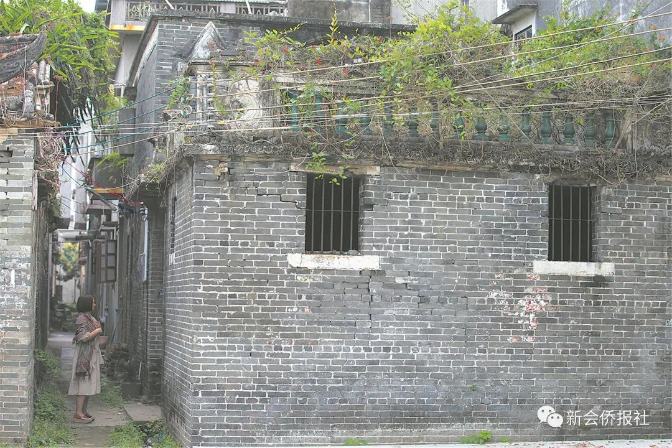

▲女屋外景 谭剑华摄

我住的第一间女屋位于村庄中间一条小巷的巷口,那是阿莎姑婆住过的青砖小屋。我们住的房间隔壁就是存放稻草的草屋,女屋没有电灯,我们每晚都要划火柴点亮一盏煤油灯照明,后来大人们觉得这里存在火灾隐患,便让我们撤离。

那张“孔雀被”跟随我们迁居大榕树旁的一间华侨大屋,二楼的房间成为我们居住时间最长的“女屋”。当时住在大屋里的三婆是一位慈爱的老人,平时热心照顾我们的起居。她将自己新婚睡过的酸枝大床让给我们睡,我至今仍然记得那张架子床的模样,床架上雕刻着精美的龙凤呈祥图案,还有漂亮的腊梅和喜鹊。我们在三婆的呼唤声中起床,床头边的古典梳妆镜,天天早晨都照映着我们天真烂漫的笑容。

每逢夏夜,我们喜欢躺在女屋的天台纳凉,一边望月数星,一边享受晚风捎来的阵阵凉意,不知不觉就睡着了,直到半夜或凌晨醒来时发觉身上多了一张孔雀被,才知道那是三婆做的好事。孔雀被脏了,三婆就会趁我们上学后悄悄地将被子洗干净,搭在天台的竹竿上晾晒,然后折叠成方块摆回床上。每当我从孔雀被里闻到阳光的气味,心里就明白,三婆又帮我们洗了被子啦。到了冬天,三婆就会在我们的大床铺垫一层厚厚的稻草,再盖上一张旧棉胎,这样堆叠起来的“稻草窝”,让我们睡得格外暖和。女屋冬天的味道,总是夹杂着一股清新的稻草味。

时过境迁之后,我怀念那张已经消失的孔雀被,怀念像孔雀开屏一样多姿多彩的女屋生活。那些被孔雀被包裹的夜晚,也被纯真的友情包裹,更被三婆的疼爱包裹。

2.坐大年晚

北方顺口溜有一句“三十晚上熬一宿”,说的是守岁习俗。而我们的女屋也拥有隆重的守岁仪式,那就是大家围坐在床上一边吃喝玩乐一边熬夜守岁,等候天亮,张村方言俗称为“坐大年晚”。

▲坐大年晚 陈紫筠画

大年夜也是女屋的大食会。女屋的年味,浓缩了几个家庭的餐桌美味,我们在家里吃过团年饭之后,就将各自家中最好吃的几道菜装入斗碗里带到女屋。大床中间亮着一盏煤油灯,照耀着摆满大床的“百家菜”,丰盛得像“满汉全席”。我们还吃瓜子、花生、桔子、甘蔗等零食,这些都是大人叮嘱我们在大年夜一定要吃的“好意头”食品,吃桔子寓意“吉祥如意”,吃甘蔗寓意“从头甜到尾”。

总之就是大年三十不停口,啃鸡腿,咬甘蔗,嚼柑子,嗑瓜子。

大年夜的时辰,从未虚度。吃饱喝足后,我们就围坐一起玩“挑红绳”或“摸盲公”的游戏。等到下半夜,大家都疲倦了,为了消除睡意,我们吃酸萝卜提神,并轮流讲笑话。有时也会玩比较刺激的“猜拳吃糖”游戏,大家闭上双眼,某人将一粒糖放在自己的掌心后合上手掌,然后让大家睁开眼睛,猜一猜糖到底是藏在左手还是右手。她一边调皮地将两个拳头上下循环快速转动,一边故弄玄虚地唱着:“倒上又倒下,问你主人家,要上或要下?”

当窗外响起鸡啼声,便宣告“坐大年晚”结束。我们欢呼着站起来,开开心心地换上昨夜从家里带来的新衣裳。等到小巷响起阵阵炮竹声,意味着大人们已经起床了,我们也可以回家了。因为大年初一忌扫地,我们也懒得打扫现场,踏着满地的瓜子壳、花生壳和蔗渣,嘻嘻哈哈地走出女屋。

我长大后才明白“坐大年晚”这种习俗的真正意义,并非让我们聚在一起大吃一顿或大笑一场,大人让女孩坐着守岁,目的是祈求新一年的幸福与平安。因此,我感恩自己在豆蔻年华参加过如此隆重如此热闹的守岁仪式,那些坐等天亮的大年夜,成为人生中无比亲切的回忆。

3.欢度“偷菜节”

偷菜,是女屋一年一度的狂欢节。

我已无法考究张村的“偷菜”风俗始于何年,只知道早在民国时期,我的姑姑那一代人就盛行“偷菜节”。我们这个充满趣味的“偷菜节”其实是从“人日”派生出来,正月初七是民间传统节日中的“人日”,张村人都以煮菜茶的方式祈福,女屋的女孩们则提前在正月初六夜晚以“结伴偷菜”的活泼方式迎接人日。那些年,纯朴的父老乡亲以任偷不怒的姿态支持女孩偷菜,并自觉养成一个习惯:从春节至人日的这段日子,家家户户的菜地都不喷农药不淋人尿,大大方方地做好“等偷”的准备,迎接偷菜女孩的到来。菜地被盗的人家会觉得光荣,因为瓜菜种得好才会被偷走啊。

▲结伴偷菜 陈紫筠画

我们偷菜,偷得光明正大,偷得合情合理,偷得欢天喜地。在村口集中出发时雀跃不已,掩藏不住激动,通常会兴奋地欢呼“偷菜啰!偷菜啰!”有的拎菜篮子,有的拎风雨灯,一路欢声笑语。到了菜地,我们专门挑选那些长得好看的瓜菜,往东家偷几棵生菜,再往西家偷几条豆角。更饶有趣味的是,那时候我们百分百地相信一个传说:女孩子只要偷足了七家菜,并吃过用七家菜煮的菜茶,就会像七仙女一样聪明伶俐,而那些年我们对这个传说深信不疑。我们这些小女贼并没有江湖大盗的野心,只要按照习俗偷齐了七户人家种的瓜菜,就心满意足地打道回府了。

偷菜归来,我们就在女屋的厨房里煮菜茶。将几种瓜菜混合一起,再加上煎堆、油角、腊肉等年货,放入大锅里慢火煮,煮成了一锅风味独特的“菜茶”。当大家围坐在一起热热闹闹地共享菜茶的时候,偷菜过程中所有谐趣的情节,都成为菜茶的佐料,吃得津津有味。一碗菜茶,凝聚了七户人家的菜地美味,也浓缩了一个春天的精华。尝过菜茶滋味,更知春意浓郁,更懂岁月情深。

长大后,告别张村,每逢人日,加倍想念故乡的“偷菜节”,特别庆幸故乡流传这么一个妙趣横生的“偷菜节”,赐给女孩一年一度的偷菜机会,让我的成长历程留下一段偷着乐的美好回忆。偷菜,其实偷的就是一种快乐的滋味,走在菜地上,笑在春风里。

女屋的同伴偶尔相聚,回忆女屋旧事,最开心的莫过于偷菜。望着华发早生的女伴,我忍不住感慨急景凋年。面对岁月神偷,我们这些曾经快乐的“偷菜女贼”无可奈何!那时候,我们大张旗鼓地偷,偷走的只是七种蔬菜,而岁月神偷不动声色地偷,偷走的却是我们的大半生啊!余生苦短,我的梦想就是和女屋的同伴再做一回“女贼”,不偷蔬菜,只偷时光,特别想将岁月神偷夺走的那一段无忧年华偷回来!

4.“黄蜞游水”的滋味

女屋的厨房,曾经炊烟袅绕。烟火灭绝数十年后的灶台,却积满灰尘,摆着破烂的斗碗和生锈的暖壶。一个长方形的陶瓷筷子筒靠向墙角,依然插着三只木筷子,就像香炉上供奉的三支线香。这一幕勾起了我对女屋美味的回忆,女屋的兴盛时期筷子筒曾经插满数十双筷子,它见证过我们围坐餐桌举箸同甘的美满场景!

▲女屋留下的筷子筒

女屋举箸,吃过的最美味的夜宵,叫做“黄蜞游水”。这是张村的一道风味小食,用米粉搓成一条条大约一寸长的小粉条,配以萝卜和猪肉煮成的汤料,味道鲜美。小粉条煮熟后浮在汤水里的样子又软又滑,就像水田里常见的蚂蝗游水,而张村人习惯称蚂蝗为黄蜞,便赋予它一个生动有趣的名称:黄蜞游水。

也许是过家饭香的缘故,那时候我总觉得三婆煮的黄蜞游水特别可口。“吃黄蜞游水啰!”每逢三婆的呼唤声从楼下传来,我们总是雀跃响应,兴冲冲地跑下楼梯,将木楼梯踩得嘭嘭作响……

▲女屋的木楼梯

我读高中的时候,三婆去世了。我周末回乡,正好赶得上送别三婆。不久,我在女屋又见到了黄蜞游水,以祭品的名义出现在我眼前。按家乡的风俗,老人去世后的除孝之日,家属会制作无味的黄蜞游水向先人致祭。当人们围坐一起品尝拜祭过三婆的黄蜞游水,我觉得那些白色的粉条味如嚼蜡,难以下咽。我舍不得三婆离开,心里充满了那个年纪无法表达的哀伤与惆怅。

遍尝人生百味之后,如今面对这个曾经熟悉的筷子筒,更添感怀。此刻,纵使我深情举箸,夹起来的也是一场空欢喜,因为,女屋已无黄蜞游水!

5.重游女屋

岁月匆匆,我离开女屋将近40年。

我高中还未毕业,女屋的女伴已经出外打工了。此后几年,我以伴娘的身份送走了一位又一位披着嫁衣的女伴。

我们的女屋,就这样人散了,床空了。满门欢乐,一朝离散。同时终结的,还有我们无忧无虑的纯真时代。

▲女屋厨房的外墙 谭剑华摄

我们离开女屋之后,各有各的人生际遇。久别重逢的女屋,依然是一个等同于故乡的无比温暖的字眼。当我重游女屋,才惊觉自己出走半生,归来已是更年。我相信建筑与住客互相滋养的说法,可怜的女屋,自从失去了人气的滋养后,似乎老得比我们更快。那风烛残年的模样,让我不忍卒读。墙灰剥落,青苔斑驳,壁画失色,天井长满蔓生植物。趟栊门的木栅已经移位,门框上的圆孔织着蛛丝网,大门上的一对铜门环只剩下孤单的一只,独守着满屋寂寞。唯独门楣上那个石刻的“福”字保持着原来的模样。

从小巷往上仰望,惊见二楼的窗口敝开着两扇完好无损的小木门,几十年没人住了,到底是我们当时忘了关窗还是被风吹开了?很想登上二楼看过究竟,可是,通往二楼的木楼梯,已经变得支离破碎,靠近地面的几级木板腐烂成朽木,再也不能承受我的脚步,我也无法进入女屋重温旧梦了。但我始终惦念着,那张安放着我们少年美梦的雕花大床,是否别来无恙?

佛说,千年修得共枕眠。我相信,我们结缘女屋,乃命中注定。

作者介绍

黄文婷,江门市新会区融媒体中心侨刊部副主任,广东省作家协会会员。1988年开始发表文学作品,从事媒体工作20多年,曾获“新会十大杰出青年”“江门市优秀文艺家”“当代十佳散文作家”等称号。已出版主要著作:《错出一段美丽》《带锁的日记》《走过纸婚年》《永远的长木椅》《一段美丽的错误》(台湾版)《精神贵妇》《一张餐桌的距离》《缘来结识你》《红袖约》。

《新会老地方》专栏由新会本土作家黄文婷主笔,书法家苏华题写栏目名。本期文章标题“女屋藏欢”由新会书法家李卓见书,照片由新会摄影家谭剑华拍摄,插图由陈紫筠画。