来源:本网 发布日期:2020-12-03

作者 / 黄文婷

▲文楼荷香

文章华国,楼阁凌霄。这是古井镇文楼村牌坊上的楹联,诠释了文楼的历史底蕴与文化韵味。行走文楼,可见名胜古迹遍布乡间,建于清代的老建筑有吴氏宗祠、文炳阁、沙堤庙与接龙桥。小巷里保留着建于民国初年的“安闲书塾”,这是农耕时代书礼传家的痕迹。

青翠延绵的茶山,碧波荡漾的文楼坑,让文楼人诗意栖居,也滋养着文楼的草木繁荣,更哺育了文楼的文风鼎盛。清代举人吴铁梅,享有“中国一支笔”美称的吴冷西,都是生于文楼的才子。文楼村是一条具有文人特质的村庄,自得其乐地守望原生文脉,传承世代风雅,不随波逐流,亦不哗众取宠。安静的文楼,也许永远成不了“网红村”,却始终是我心仪的文化之乡。

饱虎伸腰

岭南古村的祠堂司空见惯,我稀罕的是吴氏宗祠独树一帜的建筑特色:饱虎伸腰。

茶山脚下的吴氏宗祠,又名“崇让堂”,是文楼村最大的祠堂,始建清初,重建于清光绪二十五年。这是一座岭南建筑风格的古祠堂,硬山顶,卷尾龙船脊,镬耳封火山墙,灰雕、石雕、木雕皆以细节点缀着建筑之美。祠堂的玄妙,隐藏于经过水磨加工的青砖围墙,这种墙体微微隆起的奇巧设计,形成了妙趣横生的“饱虎伸腰”,祠堂门口为“虎口”,祠堂背后的文炳阁为“虎尾”。整座建筑,于恢宏气势之中显示“伏虎拱腰”的威武。一位文楼长者告诉我,吴氏宗祠以“老虎吃饱之后伸懒腰”的活泼造型,寓意吴氏子孙体魄威猛、丰衣足食。

▲吴氏宗祠

第三次参观吴氏宗祠的时候,我怀着对“饱虎伸腰”的强烈好奇,饶有兴致地站在宗祠中座的墙边,半边脸紧紧贴着墙壁,目光往上仰视,果然望见墙壁上出现胀鼓鼓的凸感,一番恍然大悟之后,不得不惊叹清代文楼匠人的巧夺天工。

走进祠堂中座,最引人瞩目的是那四条超过十米长的坤甸木方柱,这四条粗壮的方柱来历非凡,当年文楼人以每条八百两白银的高价从江门沙仔尾码头购买回来。这四条坤甸木柱不知在沙仔河的水底沉睡了多少年,有缘来到文楼之后,傲然挺立,历经百年风雨,还能撑起“新会最高祠堂”的格局,也撑起了文楼的繁荣。

祠堂后座,是一个经年累月被文化熏陶的空间。正面墙壁画着一幅宋代理学家朱熹的画像,它见证着一段书声琅琅的岁月。此处曾为“崇让学校”的教室,据说,因为在这里读书的孩子们都喜欢将朱熹画像俗称为“大公仔”,祠堂便被称为“大公仔课堂”。民国时期,文楼子弟入学读书前,都会来这里向朱熹画像行礼。新中国成立后,这里做过文楼学校图书馆。

家传让德,里有仁风。这是吴氏宗祠传承的文楼吴氏族训。历年来,文楼人对吴氏宗祠爱护有加。上世纪五六十年代,吴氏宗祠曾经当作古井公社的粮仓。2008年完成修缮,达到了修旧如旧的理想效果。如今文楼村旅外乡亲每次回来,都到祠堂点香祭祖,因为他们的根在文楼,吴氏宗祠是他们精神上的原乡,永远安放着他们的乡愁。

文笔朝天

在吴氏宗祠的后面,耸立着一座熠熠生辉的古塔,名叫文炳阁,俗称奎阁。文炳阁被称为吴氏宗祠建筑群中的“虎尾”,是文楼村的标志性建筑,素有“文笔”美称。塔的第六层刻着“凌云”两字,寄意壮志凌云。近距离仰望文炳阁,仿如一支神奇的巨笔,以蓝天为纸,仰写天书。

文炳阁高七层,是砖木结构的八角塔。据说墙壁用七重青砖砌成,俗称“七重丁扣”,共耗费23万块青砖。第二层至第七层共有48个窗,其中36个窗是花窗,站在窗前,可以俯瞰文楼全景。

八角塔上,方窗圆窗,各借其光,明窗暗窗,如真如幻。让我感觉最神奇的是,从外面望见的琉璃花窗,进入室内看到的却是青砖密封的框格。

古塔正面有两个别致的窗口,都配上楹联。第二层拱形窗的楹联是“文耀九天沛雨露,武开三国大经纶”,第七层圆形窗的楹联是“窗外雨余书带润,楼头风过笔花香”。我特别喜欢这副楹联的浪漫写意,可惜楹联的字迹已被风化,我无从考证撰联者是何人。

十几年前初游文炳阁,听老人说过,文炳阁正门所刻的楹联“文章光壁府,炳蔚耀星垣”,也藏匿着奥妙,楹联中的“章”字笔法与众不同,没按常规落笔,“早”字中间的一竖穿过头。这并非笔误,而是故意为之。章字写穿,别有深意,寓意文楼族人“文章通天”。村民对这种说法深信不疑。

五百年各代更生,黄云紫水;

八千里家乡风味,葵绿橙香。

这是文楼才子吴铁梅撰写的楹联,曾经悬挂于北京的新会会馆。此联牵系着吴铁梅的古道热肠。从前京城三年一度开科取士,新会考生赴京会试需经历数月的舟车劳顿,还得为寄宿犯愁。亲历八度上京会试的吴铁梅,深谙其苦,于清光绪九年发起筹建新的新会会馆,最终玉成美意。

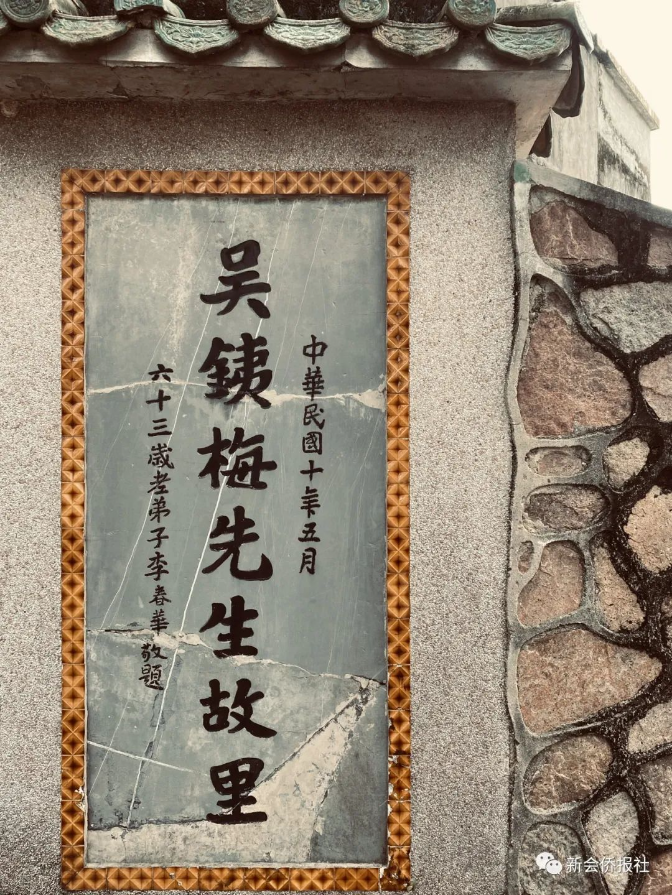

吴铁梅出生于文楼村,可惜已无故居可寻,他在故乡留下的唯一纪念,就是位于文楼村接龙桥头旁一块名为“吴铁梅先生故里”的石碑。这是吴铁梅离世后其得意门生李春华(即李淡愚)所立。石碑上的一道裂痕,记录了它流落民间的一段经历。1958年,石碑被拆掉,文楼沙龙村的村民捡回去,用作建造猪舍。1987年重修文楼村闸门的时候,“吴铁梅先生故里”石碑才重新站起来。此后数十年,偶有文人墨客站在这块石碑前,缅怀吴铁梅文采斐然的一生。

虽然吴铁梅不是我们这个时代的人物,但我通过查阅《新会县志》和《文楼乡音》,或聆听村民口耳相传的趣闻轶事,看到了一位有才有趣的清代文人的形象。他自小跟兄长学习经史词章,年仅5岁就巧以“仙洞”应对“佛山”。友人开设一间“专记”打铁铺,请他撰写门联,他欣然奉上“专心打斧头,记得卷钉尾”。这一副风趣诙谐的对联,被传为文坛佳话,让后辈津津乐道。

据族谱记载,吴铁梅于清代同治三年中举人。我从史志中读到一句“八上公车不遇”,寥寥几字,却道尽了科举制度年代一位读书人所承受的坎坷、失落与辛酸。一生痴迷读书的吴铁梅,八度进京会试,皆不及第。幸而他没有被曲折的命运击倒,立志教书育人,桃李满门,弟子逾千。新会著名教育家和楹联家李淡愚,新会一中首任校长谭镳,都是吴铁梅的学生。

吴铁梅性格率真,品德高洁,深受门生和社会人士的尊敬。上世纪20年代,吴铁梅的弟子集资在会城尚书坊建立“吴公纪念祠”,并立了一尊铁梅雕像纪念,李淡愚撰联“百练此身成铁汉,一生低首拜梅花。”李淡愚还在象山竖立“吴铁梅夫子纪念”华表,石柱曾被铁铸的朵朵梅花缠绕着,可惜铁梅已经消失,如今只剩下一条清冷的圆石柱屹立象山,供人仰望与怀念。

▲吴铁梅先生故里

为寻觅吴铁梅的才子遗风,我来到象山脚下的慈尊宫。在关闭着的红门两旁,读到两副石刻的楹联。一联为“观自在此能迴灵依象岭,音澄清而若呗岩即鱼山。”另一联为“庙峙灵岩观自在仙天佛地,恩流大井普群生法雨慈云。”下款为“邑人吴荣泰拜撰”,吴荣泰就是吴铁梅的本名。见字如面,这是文楼才子给我们留下的一份念想。

吴铁梅去世大约30年后,1919年,文楼村福庆里又诞生了一位才子,取名吴仕占,他就是中国新闻界赫赫有名的吴冷西。

吴冷西故居位于文楼村福庆里八巷。这是一间两层的青砖大屋,刚踏入大厅,就被一道精美的七彩屏风吸引了,屏风巧妙地将客厅与房间分隔开来,屏风的审美虚实交织,镂空的菱格花窗与实木的雕花图案互相辉映,呈现着中西合璧,既有乡土味的田园花草,也有西洋味的金色油画。沿着墙角一道旋转式木楼梯走上二楼, 才发觉最大的亮点是大厅中的一个八卦形天井,围着精致的栅栏,非常漂亮。风灯、饭桶、酒缸等生活用品,带着落尘静静地靠向墙边,天窗透下的阳光,照着满屋的清冷。吴冷西在此度过童年时代,这些旧物,是否留下他的痕迹?

▲吴冷西故居一角

吴冷西在文楼读小学,然后带着从文楼耳濡目染的风雅,走向外面的世界。1937年,吴冷西到陕西延安抗日军政大学马列学院学习。1941年调入《解放日报》工作。新中国成立后,吴冷西曾任新华社社长、《人民日报》总编辑、中宣部副部长、广播电视部部长等重要职务,为党的新闻事业奋斗一辈子,晚年勤奋笔耕,撰写了《忆毛主席》和《十年论战》等著作。

少小离家的吴冷西,一生情牵故土。几十年来,通过家乡邮寄的《文楼乡音》关注家乡的发展,也曾捐资支持《文楼乡音》的出版。1985年,时任文楼小学校长的吴耀汉,曾经接待过回文楼探亲的吴冷西。当时,他陪着吴冷西参观了他的祖居、吴氏宗祠和文楼小学等地方,吴冷西在文楼逗留了大约三个小时。1991年6月,他在北京为《文楼乡音》写下情真意切的题词“茶山苍苍,银海泱泱,源于古井,爱我文楼”,并送上祝福“祝文楼乡音百尺竿头更进一步”。这幅珍贵的题词被镶嵌玻璃框里,如今仍悬挂在《文楼乡音》编辑部的墙壁上,见证着吴冷西的故乡情与游子心。

百年乡音

崇文尚德的文楼村,早在民国七年(1918年)就创办了《文楼月报》,这是新会最早创办的侨刊之一。《文楼月报》的办刊历程一波三折,抗战时期停刊,抗战胜利后曾恢复出版,中华人民共和国成立前再度停刊。1984年复刊并更名为《文楼乡音》,从复刊至2020年共出版139期,曾被评为广东省优秀侨刊乡讯。《文楼乡音》深受旅外乡亲的喜欢,成为一纸抵万金的“集体家书”。

秋日早晨,我走进位于茶山脚下的《文楼乡音》侨刊社,这是一个可以看得见文炳阁的地方。记得十几年前我曾经来过这里,几位白发苍苍的长者坐在编辑部伏案审稿,他们戴着老花镜的儒雅样子,给我留下深刻的印象。如今重游旧地,有的老人家已经故去了,一副残旧的老花镜架在同等残旧的书桌上,这是编辑们轮流戴过的眼镜。当这副老花镜架在老人家的鼻梁上,默契地承托着一种笔耕的梦想,老一辈离开后,他们无私奉献的精神,经由这副老花镜传承下来。

这副老花镜,让我想起了这本乡村杂志与一对有志父子的故事。抗日战争时期,《文楼月刊》的编辑吴满依然坚守宣传阵地,当日军的铁蹄侵入古井的土地,吴满冒着生命危险,悄悄地带上《文楼月刊》最后一期的稿件,赶往香港印刷,后来因局势紧张而被迫停刊。吴满的精神深深地感染了他的儿子吴卓文,数十年后,吴卓文继承父亲遗志,当上《文楼乡音》主编。一本杂志,寄托了两代情缘。多年来,一共有三对父子参与《文楼乡音》的编写工作。

百年乡音百年情,鲜为人知的是《文楼乡音》复刊40多年,编辑都是由退休人员担任,他们一直没有报酬。虽然他们没有穿过义工服,伏案工时也无法量化,但谁能否认他们是真正的义工呢?怀着一份感动,我翻阅一本《文楼乡音》,字里行间,涌动着一种炽热的乡土情怀。百年乡音,风雅依然!

作者介绍

黄文婷,江门市新会区融媒体中心侨刊部副主任,广东省作家协会会员。1988年开始发表文学作品,从事媒体工作20多年,曾获“新会十大杰出青年”“江门市优秀文艺家”“当代十佳散文作家”等称号。已出版主要著作:《错出一段美丽》《带锁的日记》《走过纸婚年》《永远的长木椅》《一段美丽的错误》(台湾版)《精神贵妇》《一张餐桌的距离》《缘来结识你》《红袖约》。

《新会老地方》专栏由新会本土作家黄文婷主笔,书法家苏华题写栏目名。本期文章标题“风雅文楼”由新会书法家吴伟秾先生书,照片由新会摄影师周学勤摄。